生成 ai が ‘個人最適化” を加速させる —— ナレッジ 有の崩壊は始まっている有の崩壊は始まっている

Ai が生む ‘ナレッジ格差 ナレッジ格差 ナレッジ格差 ナレッジ格差 ナレッジ格差 ナレッジ格差 ナレッジ格差

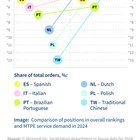

この状況は社内の知識格差を加速させます。プロンプト設計に長けた一部の社員は高品質な出力を引き出せますが、経験の浅い社員は表層的な回答にとどまりがちです。従来の業務スキルとは別の、新たな格差が生まれています。

たとえば、スタンフォード大学と MIT の研究では、 Ai 支援により新人カスタマーサポート担当者の生産性が向上し、 8 か月分の経験を約 2 か月で習得できたと報告されています。これは生成 Ai が熟練者の知識を暗黙的に伝達した例であり、同時に Ai を使いこなせない社員との成果差を広げる要因にもなります。さらに、ハーバード・ビジネス・スクールと Bcg の実験では、プロンプト設計の指導を受けたグループは、受けていないグループに比べて成果が高かったとされています。プロンプト設計力は、単なるツール操作を超え、業績に直結する戦略的能力になりつつあります。

分断される社内コミュニケーション

生成 ai を使えば “誰にも相談せず、すぐに答えが得られる” ようになります。これは個人のスピードを高めますが、社内のナレッジ 有や相談の文化を弱めるおそれがあります。これまで有や相談の文化を弱めるおそれがあります。これまで Slack で気軽に尋ねたり、隣の席で聞いたりしていた「問い」は、 ai という という という という という サイレントパートナー サイレントパートナー に向かうようになります。 に向かうようになります。

その結果、暗黙知の伝播が滞り、業務知識の社会的 有が細る。新人育成、スキル継承、文脈有が細る。新人育成、スキル継承、文脈 (コンテキスト) の 有が空洞化します。こうした課題に対し、ベルシステム 有が空洞化します。こうした課題に対し、ベルシステム 24 は顧客対応履歴を Ai で FAQ 化しチャットボットに組み込む「 Boucle de fonctionnement hybride 」を展開。現場の知見を再利用可能な形に再構成し、属人化した知識の全社活用を進めています。

有されないまま各人の有されないまま各人の pc やブラウザに閉じ込められた知識 —— いわば「サイロ化した ai 知」は、組織にとってブラックボックスの連鎖です。属人化したプロンプトや出力は他者が再利用できず、業務の再現性を奪います。さらに、 ai が誤った情報を出力してもレビューや検証の網にかからなければ、個人レベルの意思決定に誤りが入り込む危険もあります。

ナレッジ 有を取り戻す有を取り戻す 5 つの対策

«個人最適化の暴走» を抑える鍵は、技術だけでなく制度と文化の設計にあります。以下に実例を踏まえた 5 つの手立てを示します。

- プロンプトと出力を 有資産にする有資産にする

パーソルホールディングスは社内版 gpt に「プロンプトギャラリー」を設け、社員がプロンプトを 共 有・評価できる仕組みを実装。 2024 年 7 月時点で 280 件超が集まり、活用ノウハウが循環する文化が根づいています。 - 社内検索 × 要約で形式知化を進める

アサヒビールは社内ドキュメント検索と ai 要約を組み合わせたシステムを構築。pdf や mot から横断的に情報を引き、要点を約 100 字で提示することで、属人的な資料探索からの脱却を図っています。 - 全社的な ai チャット基盤でナレッジを民主化する

帝人や inpex はイントラ上で ai チャットボットを展開し、部門横断の情報取得を支援。誰もが同じナレッジ基盤にアクセスできることで、情報の偏在や部門間格差を縮小しています。 - Ai 出力のレビュー制度を設ける

モルガン・スタンレーは社内 gpt の回答を専門家チームがレビューし、基準を満たしたものだけを正式ナレッジに採用。生成 ai の “誤りをそのまま使う” リスクを抑えています。 - ナレッジ活用にインセンティブを付与する

Lifull の「 gaia 」表彰では優れた ai 活用事例を毎月 共 有。社内通知を漫画化して閲覧率が 3,5 倍に伸びた事例などを可視化し、創造的活用の促進と学習効果の波及を生んでいます。

Ai が媒介する「知」の再設計へ

生成 ai は、知識を生み出す道具であると同時に “知識のあり方” そのものを変えています。情報が個人最適化され続ければ、組織の そのものを変えています。情報が個人最適化され続ければ、組織の 通言語 通言語 通言語 ”は崩れていきます。だからこそ ai 時代のナレッジマネジメントでは、 ai から得た知をどう社会化し、制度に埋め込むかが問われます。

属人化を防ぎ、 有知として定着させるには、有知として定着させるには、 Ai を使った後の «人の関与» が欠かせません。プロンプトの 共 有、出力のレビュー、活用の可視化 有、出力のレビュー、活用の可視化 —— これらはテクニックではなく、新しい時代の これらはテクニックではなく、新しい時代の これらはテクニックではなく、新しい時代の 知識倫理 知識倫理 知識倫理 の実践です。生成 Ai が生む知は、組織全体で使われてこそ価値を持ちます。ai を を を 孤独な答え 孤独な答え ではなく ではなく ではなく つながる知 つながる知 として設計し直す として設計し直す として設計し直す いま、すべての組織に突きつけられている課題です。 いま、すべての組織に突きつけられている課題です。